酒店如何在“后疫情时代”转危为机?

来源:次方点评深圳 侵删

今年开春以来,受疫情影响,全国多地的多所幼儿园、中小学暂停线下教学,并对前往学校的同学进行“劝返归家”。这让许多家有“神兽”的职场人很是困扰。

实际上,学校和酒店在疫情防控上是类似的:不仅聚集性高,而且人数多、人员复杂,活动轨迹范围难以管控,加大了疫情防范管理难度。

但酒店作为一个以盈利为导向的商业机构,不能像学校一样“简单粗暴”地“一停了之”。作为酒店投资人/经营者,我们必须立足现实,想办法坚持到黎明来临。

图片

疫情常态化 酒店行业重重受挫

2019年末,新型冠状病毒悄然出现,对全球经济的影响持续至今。由于境内外人员流动的管控和消费者心理恐惧,酒店、运输、文旅等行业遭遇了罕见的“超长待机”。

酒店也受到了多重影响:

1、多项防疫措施的严格落实,导致酒店被迫增加大量的超常规工作和运营成本,顾客也因此感到不适,这令酒店陷入两难处境;

2、限制全国人员流动的疫情防控政策,造成顾客消费机会减少, 酒店业整体需求迅速萎缩,RevPAR和入住率双双剧烈下滑;

3、疫情发生得毫无预兆,酒店入住率“跳崖式”锐减,一向以现金流稳定著称的酒店投资,在短期内突然遭遇现金流严重不足的打击,部分实力较弱的中小型酒店可能会面临资金链断裂的危险;

4、订单的大量取消,不仅导致酒店客房资源浪费,还造成后台工作量剧增,人力资源成本增加;

5、在这样的“行业寒冬”下,很多项目被搁置或被迫取消,已经开业的酒店在酒店内部、酒店与代理商、中间商之间由于利润争执引发的问题也源源不断。

化挑战为机遇 降低负面影响

疫情期间,酒店可被简单分为隔离/观察点酒店(此后简称“隔离酒店”)、非隔离酒店两种,本文就从这两个层面来讨论“酒店如何在‘后疫情时代’转危为机”。

隔离酒店

1.被征用做“隔离酒店”能否帮助酒店突破营收困局

在次方与投资人的交谈中发现,有的投资人对于被征做隔离酒店犹豫不决,不知道旗下酒店被征用是弊大于利,还是利大于弊:一方面,担心将自己投资的酒店作为隔离酒店,会让之后的旅客因对病毒的恐慌而对酒店带上“有色眼镜”,影响之后的营收;另一方面,对于“隔离酒店到底能不能赚钱?”这个问题也犯嘀咕。

对于这两个问题,前者尚需等待疫情过后,接受时间和市场的考验;而对于后者,先后有4家酒店被征用为隔离酒店的投资人郑先生称:“后来我发现是赚钱的” “从酒店经营者的角度看,最好的是入境人员、留学生的隔离酒店” “酒店的房价大都与街道办商谈决定,酒店的位置设施越利于感染防控,谈判空间越大”。

(1)从营收的角度来说,被征用做隔离酒店能够为自身增加客源和收入。

当被征用做隔离酒店,政府部门/街道办一般会给酒店以入住率100%结取费用。或者在商定好价格后,有客人入住的房间收取客人的费用,没客人的房间按照空房向街道办收取打折的房间费用。

酒店与零售、餐饮的投资模式不同:许多生意的成本与收入在短期内成正比,在销售量减少的同时也会缩减成本。而酒店投资除了少量的人工运营成本,主要成本还是前期一次性投资。当酒店建成开业、步入正轨后,每卖出一间房都相当于在盈利,而每个空房间都等于财务报表上的一个减号。

在当下旅游业大幅缩水的情况下,次方收到很多酒店的投资人的抱怨(尤其是位于旅游城市及一二线城市以商务客源为主的酒店):入住率从疫情前的八九成下降到三成,每天看着这么多空房在亏钱,数据简直不忍直视。

与此同时,上海和周边地区的酒店由于被政府征用做隔离点,反而出现了房间供不应求的局面。相信大家最近也被各种“一房难求”的新闻刷屏了——由于新增感染人数过多,抗疫相关工作人员前往上海援助,“住在哪”成了难题,酒店行业也形成了“全国淡季,上海‘旺季’”的诡异局面。

(2)从宣传的角度来说,酒店积极参与抗疫,也得到了展现自身价值、提升门店、品牌、集团形象的机会。

关注行业新闻的朋友们应该都有了解到:以华住、锦江等为代表的很多大型连锁酒店积极配合政府征用, 免费提供部分物资和服务并进行定向捐款。

2.如何能成为隔离酒店

隔离酒店是有利于营收,但成为隔离酒店也有一定的条件,主要体现在以下两点:

(1)《新冠肺炎疫情隔离医学观察指南》中表示,集中隔离场所“应相对独立,与人口密集居住与活动区域保持一定防护距离”。因此,酒店建筑是独立的,没有与其他商户或居民楼共用楼层和进出通道。

但遗憾的是,“坐落在交通便利、人流量密集的区域”正是一般酒店选址的“流量密码”,很多小型酒店也无法拥有整个独立建筑,因此许多酒店都不符合这个要求。

(2)酒店的通风系统和空调不能是联通的,或者必须关闭中央空调系统,否则会造成交叉感染。对于新型冠状病毒来说,阻断病毒的气溶胶传播是酒店隔离的重中之重。

如果当地天气条件不允许停用空调,或酒店的空调系统无法保证房间之间互不联通,那也只能与“成为隔离酒店”失之交臂了。

3.成为隔离酒店后需要注意的事项

(1)做好自身防疫工作,避免因酒店工作人员感染造成二次传播。

酒店客人来自五湖四海,流动性大,是疫情期间最容易成为 “病毒集散地”的地方。因此,酒店疫情期间开门营业,更要做好严格的消毒防疫,确保安全、降低风险

自2020年新冠疫情暴发以来,隔离酒店员工感染造成疫情外泄的案例时有曝光。2021年国内有7起入境隔离工作人员感染新冠被媒体报道,涉及后勤保障、消杀、安保等多个岗位。

除对门店进行消毒外,一些大型连锁酒店使用科技进行自动化、无接触式消毒,如提供机器人客房服务、安装红外探测仪等,值得借鉴。

部分条件不足以达到全面应用自动化系统的中小型连锁酒店,可以在歇业期间进行安全排查,保持酒店内各工作系统的安全。

(2)做好日常服务,不可在专业性和态度上松懈,给隔离者留下“深刻印象”(贬义)。

虽然 “隔离酒店”在新情势中扛下重任令人钦佩,但对于被隔离的人员来说,这从某种意义上是一种“被迫消费”。“隔离酒店”面对很多新挑战,但本质上说仍属服务业。

信息时代下,消费者有太多渠道传播、掌握消费资讯,如果酒店因工作压力大、顾客不能退房等原因“糊弄”客人,则必然会影响酒店在顾客心中的品牌价值。

非隔离酒店

能否入选隔离酒店,受多种因素制约,大部分的酒店还是无法被选做隔离酒店的。那么这些酒店,该如何避免破产危机,在疫情困境下破局呢?

次方根据近期的采访和资讯汇编,给出以下5点建议:

1.将保质期限不长的囤货作为抗疫物资为一线工作人员免费提供,起到宣传酒店的作用。

2.利用好政府扶持政策和酒店集团/品牌扶持政策(后者针对加盟酒店)。

为缓解疫情带来的影响,各级政府密集出台了一揽子含金量高、覆盖面广、针对性强的助酒店纾困措施,涉及减免房租、减税降费、缓缴社保、提供金融支持等多个方面,推动酒店行业平稳运行。

华住、锦江、亚朵、首旅如家等作为目前国内牵头的超大酒店集团,也纷纷对旗下加盟商推出减免/延期收取管理费、给予被隔离酒店各种补贴、对风险地区门店进行流量扶持、提供金融贷款等纾困政策。

3.抓住本地客源,重视线上导流。

据同程旅行5月4日发布的“五一”假期数据报告显示,相较于过去的远行出游,疫情进入第3年,周边游成为人们的出行主流,大家更愿意花时间在“家门口的诗与远方”。

酒店业应抓住机遇,创新宣传办法:在人们“线上娱乐”时间较多的环境下,重视在线运营平台,加大网络营销力度,打造“网红”酒店,抓住本地客源和附近客源。

4.转型营销方式,开发新业务。

在疫情期间人们不便到处行动的前提下,许多酒店“急中生智”,通过转变营业思路增加盈收。

以大型酒店为代表, 首旅如家、锦江维也纳酒店推出“居家隔离房”;成都香格里拉大酒店和首座万豪酒店则是推出外卖点餐服务;世贸成都茂御酒店开设果蔬集市方便市民选购;还有一些酒店联合网上就诊平台开设远程问诊服务。

也有不少酒店经营者推出“网课房”, 套餐报价从百元到数千元不等。保障上网课网络不卡、客房部负责督导娃写作业、餐饮部负责给娃定时投喂,有些酒店还附带了“带娃服务”,包括定时拍照汇报孩子的学习状况、带领孩子做健身操等。

5.除了开源,还要节流,在不影响顾客体验的情况下“急中生智”。

这主要考验店总的能力——如何巧妙“省钱”。次方点评曾采访一位酒店投资人,他毫不吝啬地大赞他旗下某家门店店长的“巧妙节流之道”:

入住率低的时候,把一些楼层空出来;

自助早餐出品的菜品,在保证品质的情况下节约成本;

疫情期间人员太多会排班:让有用的人上班,没用的休息;

……等等。

应鼓起信心的原因

1.中国酒店业多年来由弱变强,产业规模已不容小觑

中国酒店业从建国伊始的市场狭小、产业凋敝,不断前进——尤其是改革开放以来40多年的发展,让中国酒店业由弱变强,成为一个具有相当规模的产业。

1949-1958年间为中国酒店业的快速成长期,1959年后进入停滞不前期。

一直到改革开放前,酒店业只是作为政府和企业的接待部门而存在,以小型内资酒店为主要类型。

1978年改革开放之后,酒店业进入快速稳步发展阶段,逐渐形成了产业化。

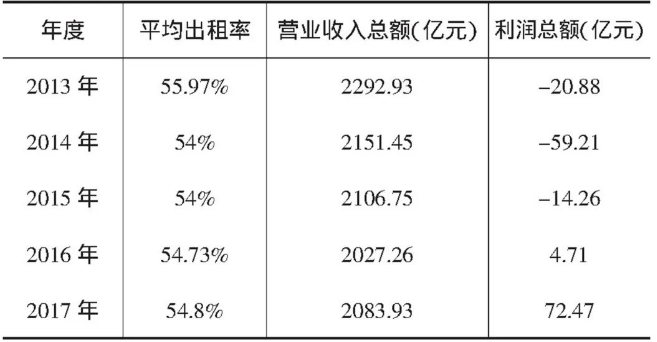

在此之后,中国酒店业经历了4次市场危机:1989年的供需失衡、1996年的亚洲金融危机、2008年的国际金融危机和后奥运效应、2013年后需求结构变化。

2013年,酒店行业遭遇危机,但通过产业的供给侧改革,在此之后的“黄金5年”,成为国内酒店行业的高速发展阶段。次方点评在采访投资人杨涛先生时了解到,他于2013年在无锡胡棣城镇投资1000万开了一家格林豪泰酒店,正是赶上了“好时候”,2年就收回了成本。

据中国饭店协会发布的《2021年中国酒店业发展报告》显示,截止2021年1月1日,全国酒店业设施27.9万家,客房总数1532.6万间。

总而言之,中国酒店行业历经风雨,不断前进,勇敢的酒店人从来没有停下奋发努力的前进脚步。

2.中国人民紧密团结,共克时艰经验丰富

不同于资本主义国家的较为“松散”的管理方式,中国特色的社会主义制度,在管理和发展过程中有更强的执行力,更善于“集中力量办大事”。

就疫情上的具体表现来看:

第一,中国在面对疫情时反应最快,以最高效率在一个人口大国抑制了病毒的大规模严重传播,保护了人民群众的生命安全;

第二,疫情冲击后,中国经济恢复领先于主要国家,一定程度上维护了人民群众的财产安全。

同时,中国不仅经历过类似的“非典型性肺炎”疫情,而且在近10年多次经历洪灾、雪灾、地震、泥石流等天灾,并在全国人民的团结一心下共克时艰。

因此,中国人民不仅有紧密团结的精神力量,还有丰富的成功战胜天灾的经验。

3.“非典”结束后国内酒店消费大幅增长,珠玉在前

2003年“非典”的出现,也对酒店行业造成了很大影响。当然,两次疫情对经济造成的影响是有区别的。非典病毒不耐高温,到了夏天就自动消失了,只对市场经济造成了较短时间的影响。

从时间上来说,疫情对酒店业的影响不再是17年前季节性的4个月,而是2年多(2020年至今)。病毒本身扩散快、影响大;经济全球化和各行业跨区域合作增加,也加大了病毒防范难度和控制难度。

从市场规模上来说,酒店住宿业的市场壮大了4倍:(2003年我国第三产业占GDP总量42%,酒店住宿业(不含餐饮业)营收规模约为1000亿元;2019年末我国第三产业的GDP占比提升至54%,酒店住宿业(不含餐饮业)营收规模接近4000亿元。),因此此次疫情较之2003年“非典”时期给酒店住宿业的冲击更大,直接经济损失更多。

但从相似性的角度来看:非典结束后,人们的补偿式出游,大大带动了国内酒店行业的发展,星级酒店的消费从疫情开始到结束呈现出完美的“v型曲线”。这次疫情时间更久,对人们消费和出行欲望的压抑时间更长、程度更深,人们的消费水平也较17年前有了明显的提高,酒店业的市场数据可能会在疫情结束后再创新高,出现更加完美的“V型曲线”。

这就要求各位酒店业从业者不仅要思考“破局之策”,还要提前对疫情后顾客的消费习惯进行预判研究,掌握先机。

- 北京酒店转让

- 上海酒店转让

- 天津酒店转让

- 重庆酒店转让

- 深圳酒店转让

- 广州酒店转让

- 合肥酒店转让

- 南京酒店转让

- 苏州酒店转让

- 杭州酒店转让

- 福州酒店转让

- 厦门酒店转让

- 南昌酒店转让

- 济南酒店转让

- 太原酒店转让

- 郑州酒店转让

- 武汉酒店转让

- 长沙酒店转让

- 三亚酒店转让

- 南宁酒店转让

- 桂林酒店转让

- 昆明酒店转让

- 丽江酒店转让

- 大理酒店转让

- 贵阳酒店转让

- 成都酒店转让

- 西安酒店转让

- 兰州酒店转让

- 银川酒店转让

- 西宁酒店转让

- 拉萨酒店转让

- 沈阳酒店转让

- 长春酒店转让

- 大连酒店转让

- 东莞酒店转让

- 惠州酒店转让

- 珠海酒店转让

- 青岛酒店转让

- 海口酒店转让

- 石家庄酒店转让

- 哈尔滨酒店转让

- 呼和浩特酒店转让

- 乌鲁木齐酒店转让